新闻资讯 NEWS

作为全上海第一个拥有亿元豪宅的地方,作为上海第一代富人区,佘山别墅区,全面跑输了大盘。

佘山能够登顶,这是因为在当年的豪宅评价体系里,佘山的确多方面的遥遥领先。

从地段上讲,当年市区的好地段也没什么特别好的房子(今天公众认可的豪宅基本都出现在08年以后),而且分布的比较零散,不成富人区;

在众多郊区别墅区中,从资源稀缺性上来看,佘山别墅区坐拥上海唯一一座“百米”高山,可谓是独一份的稀缺。

毕竟,当年众多别墅区宣传推广都是对标“比弗利山庄”、“香港半山”,但是唯一有山的却只有佘山一个。

佘山的七个代表性小区平均容积率0.195,平均绿化率68.9%,妥妥的庄园级别墅配置。

佘山的别墅,打造的都是超大面积+超大院子的庄园型别墅,抓的客群就是上海金字塔塔尖的那一小撮顶级富豪。

佘山的别墅基本也是上海最早开始做石材、法式园林等超奢配置的别墅区,在2003-2008这个阶段就开始做石材立面,欧式雕塑、法式园林、恒温泳池,在当年都是遥遥领先。

2003年,占地12000㎡的上海紫园8号别墅的售价就高达1.3亿,直接刷新了上海豪宅总价的上限,并开启了全国的亿元豪宅时代。

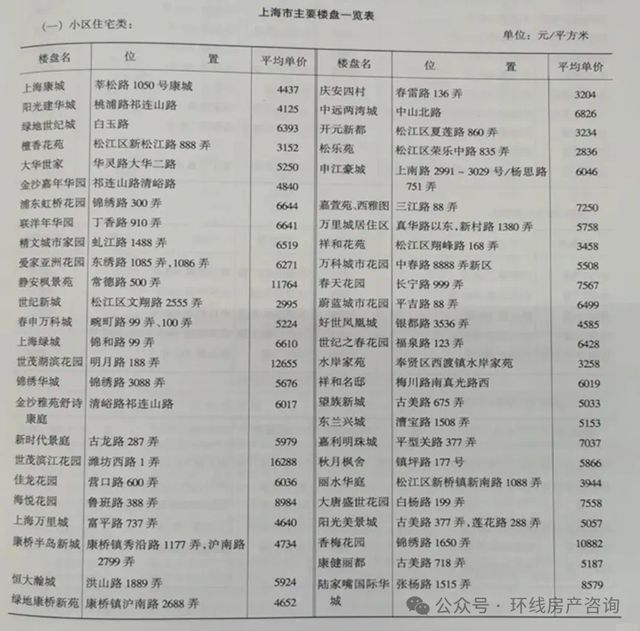

而当时上海市区新房的房价水平大概还维持在5000-15000的档次,佘山的价格可以说是断崖式领先。

也因此,在很长一段时间里,佘山的别墅甚至都带了一股神秘感,大家猜测大佬们在上海的豪宅时,佘山总是榜上有名。

站在今天的视角评价一城九镇和佘山的规划,其实可以一言以蔽之,就是四个字:

当年公众认知里,认为上海的市区连开发外环都很困难,江桥这种如今近郊的地方都规划动迁大居了。

上海的市区很难开发那么远,郊区就搞些特色小镇就够了,市区永远开发不过去。

郊区这些小镇也和今天五大新城动辄几百万方的规划不同,小镇核心区实际落地的体量都不大。

佘山别墅区就是那个时代规划的产物,同样也有这个致命伤,就是整体的规划体量太小了。

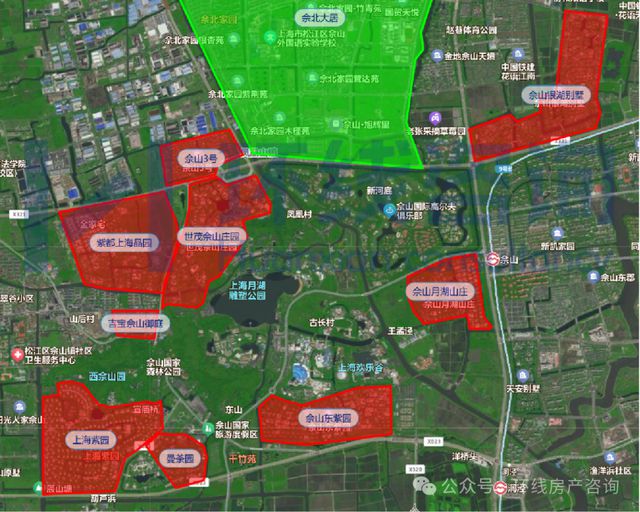

加上佘山三号和吉宝佘山,整个佘山片区的九个别墅社区加一起才1700多套房子,满打满算一千七百多个家庭。

实际上包括上海紫园、东紫园、曼荼园都有一部分房子没有卖掉,卖掉的这些别墅区里入住率也不太高。

佘山后面开发的项目最高能级也只是上坤樾那种市区外溢刚需别墅,和佘山顶豪完全不是一个圈层。

这就造成了一个问题,板块的基本面是刚需和普通中产,配套就是匹配这批居民的普通社区商业和郊区学校。

西郊以及泛西郊概念的徐泾,都是成片成规模的富人区,有十多所国际学校,有一堆人均消费几千上万的隐奢餐饮、高级会所,虹桥经开区有尚嘉中心这种高奢商场,此外,板块上游还有各大产业区。

中国人都有一个归隐田园的梦想——但是梦想只是梦想,人是群居动物,还是要和社会接触,需要日常的生活配套。

而佘山一直对标比弗利山庄和半山别墅,对标的“山”这个稀缺资源,也逐渐在公众都知道区别之后证伪:

人家的别墅建在山上,咱这是建在山下,上山还得买票,去隔壁的月湖公园也得买票。

更为关键的是,在上海城市发展的几轮变迁之后,上海的购房者共识已经发生了巨变。

进入存量发展时代之后,上海的城市发展逻辑已经从“不断把郊区变成市区的扩张时代”,进入到了“让郊区永远是郊区”的新时代。

上一个“不断把郊区变成市区的扩张时代”,最为典型的共识是上海会无限外拓:

如今这个“让郊区永远是郊区”的时代,上海发展的资源都回归市中心,大家的共识变成了:

尤其是买豪宅,一定要尽可能买市中心,连那些零星分布的区域型豪宅们都开始被富人淘汰了。

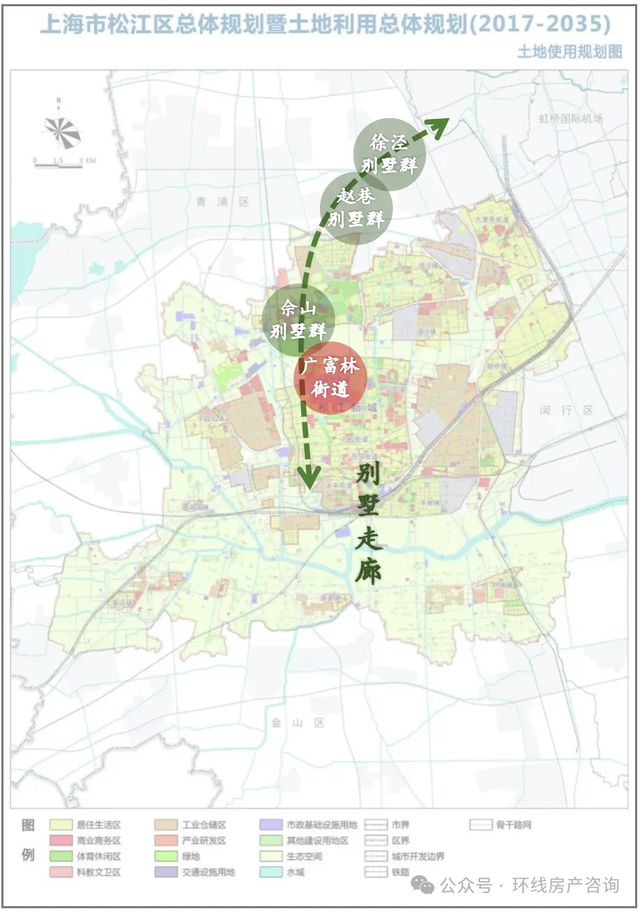

具体范围也很明确,西郊和西郊外溢的徐泾华漕,浦东,自然就是联洋、碧云、东郊一起的大东郊别墅区以及其外溢区域。

三四千万看徐泾,五六千万看东郊西郊,8000万以上就看那几个带ip的标杆,佘山基本不在选项里。

佘山别墅区,在楼市的置换链条里,其实应该视为徐泾-赵巷别墅区的下游板块,主打“外溢度假型”需求。

从楼市鄙视链的角度,佘山的房价上限应该是总价上限弱于赵巷和徐泾的,大概就是3000万的层次。

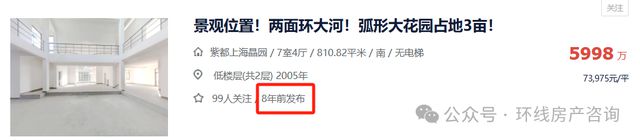

佘山高昂的出道价格、极大的单套面积,造成在今天的楼市价值评判体系里,佘山的大部分别墅都错配了。

十年前几千万买入一套大宅,全面豪华装修、持有十年之后,如今再次挂牌的价格却比当年买入价还要低。

别墅产品比较复杂,品相、风格、流通性、改造空间等一系列问题都会影响房子的估值。